우주는 언제나 인간의 상상력과 탐구심을 자극해 온 존재였습니다. 별을 바라보며 “저기에는 누가 살까?”, “세상은 어디서 시작되었을까?”라고 묻던 인간의 궁금증은 신화로, 종교로, 그리고 과학으로 발전해 왔죠. 흥미로운 건, 시대마다 ‘우주를 보는 눈’, 즉 우주관이 달라졌다는 사실이에요. 고대에는 신의 손에 의해 세상이 만들어졌다고 믿었고, 근대에는 과학이 그 비밀을 푸는 열쇠가 되었습니다. 하지만 21세기 현재, 우리는 다시 철학적 질문 앞에 서 있습니다. “우주는 왜 존재할까?” 오늘은 인류가 걸어온 우주관의 여정 — 신화, 과학, 철학의 세 단계를 따라가며 그 변화의 흐름을 살펴보겠습니다.

신화 속 우주 — 신이 만든 하늘과 대지

우주에 대한 인류의 첫 번째 해석은 과학이 아니라 신화였습니다. 고대 사람들에게 하늘과 땅, 별과 바람은 단순한 자연현상이 아니라 신들의 의지로 움직이는 신성한 존재였죠. 고대 메소포타미아에서는 하늘의 신 아누(Anu)가 세상을 다스리고, 이집트에서는 태양신 라(Ra)가 매일 하늘을 가로질러 세상을 비추는 존재로 그려졌습니다. 그리스 신화에서도 제우스가 하늘의 번개를 던지고, 포세이돈이 바다를 흔들며, 하데스가 저승을 다스렸죠. 이런 세계관 속에서 우주는 ‘질서’이자 동시에 ‘신의 무대’였습니다. 특히 고대인들은 별과 행성의 움직임을 단순히 관측 대상이 아닌 신의 메시지로 여겼습니다. 그래서 점성술이 발달했고, 별자리마다 신화가 생겼죠. 예를 들어 오리온자리에는 사냥꾼의 전설이, 황도 12궁에는 인간의 운명을 상징하는 이야기가 담겨 있습니다. 이런 이야기들은 단순한 상상이라기보다, 인간이 세상을 이해하기 위한 언어이자 도구였습니다. 동양의 우주관도 매우 흥미롭습니다. 중국의 ‘혼돈(混沌)’ 개념이나 ‘천지개벽(天地開闢)’ 신화, 한국의 단군 신화, 인도의 ‘브라흐만’ 사상 등은 모두 세상의 시작을 설명하려는 시도였죠. 공통점은 ‘우주는 생명처럼 스스로 살아있다’는 믿음이에요. 즉, 인간과 우주는 분리된 것이 아니라 하나의 생명체처럼 연결되어 있다는 관점입니다. 이 시기의 우주관은 비록 과학적 근거는 부족했지만, 인간이 ‘자신이 속한 세상’을 이해하려는 첫걸음이었습니다. 그리고 중요한 건, 이 신화적 사고가 단순히 비합리적인 것이 아니라, 자연과 인간을 조화롭게 연결하는 인식틀이었다는 점이에요. 현대 과학이 자연을 분석하고 쪼개는 과정이라면, 신화는 자연과 인간이 함께 숨 쉬는 관계를 그려낸 셈이죠. 결국 신화 속 우주는 단순한 상상이 아니라, 인류의 감정과 직관이 만들어낸 우주학의 시작점이었습니다. 별을 보며 두려워하던 마음, 폭풍을 신의 분노로 해석하던 감정, 그 모든 게 우주를 향한 첫 번째 해석이자, 우리 문명의 뿌리였던 겁니다.

과학으로 본 우주 — 신의 손에서 자연의 법칙으로

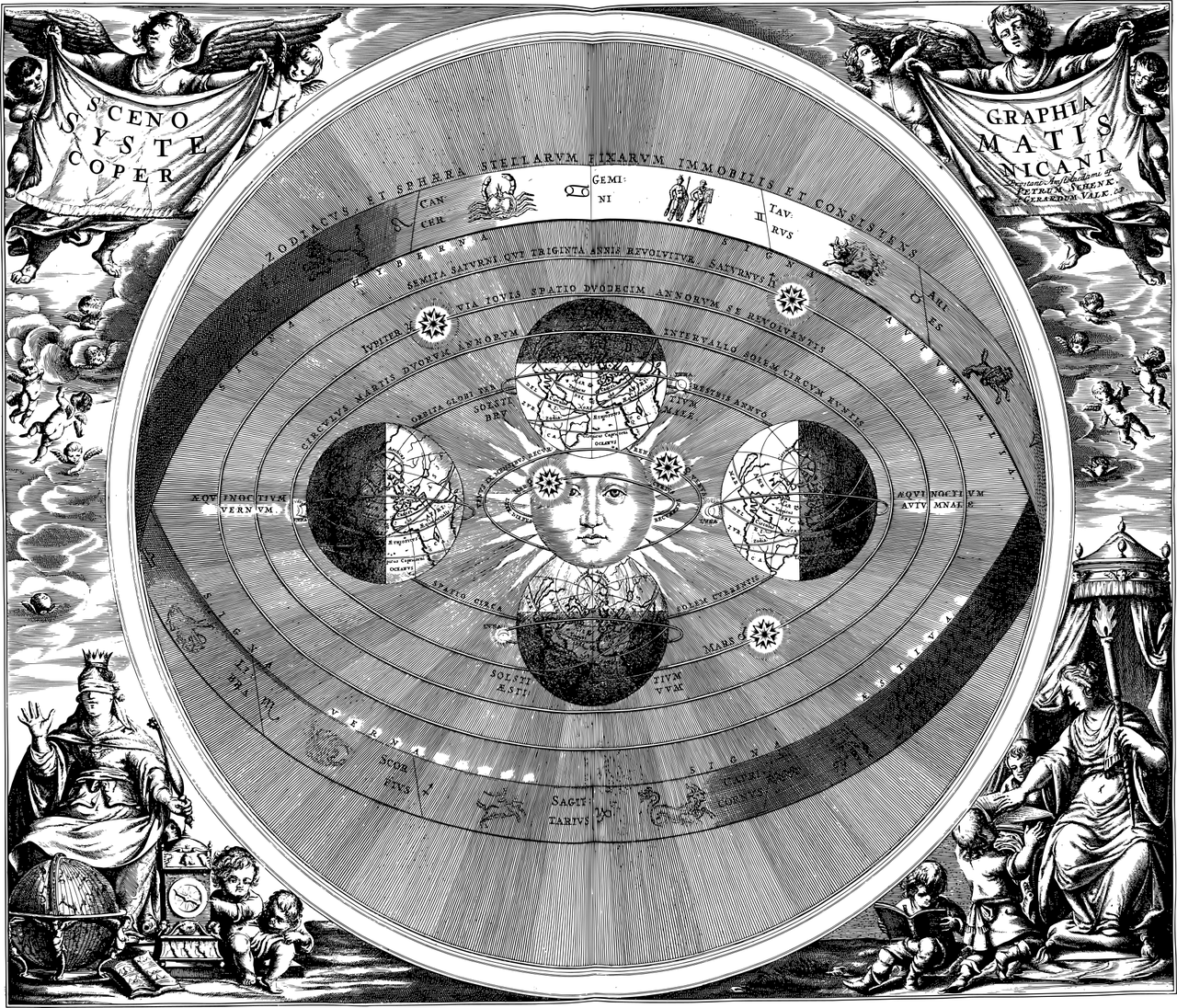

르네상스와 근대의 시작은 인류의 우주관을 완전히 바꾸어 놓았습니다. 이제 신의 세계가 아니라, 관찰과 실험으로 설명할 수 있는 물리적 우주가 등장했죠. 시기의 상징적인 전환점은 바로 코페르니쿠스의 지동설이었습니다. 그전까지 사람들은 지구가 우주의 중심이라고 믿었습니다. 하지만 코페르니쿠스는 “지구가 태양 주위를 돈다”라고 주장하며 기존의 상식을 무너뜨렸습니다. 이후 갈릴레오는 망원경으로 하늘을 관측했고, 목성의 위성을 발견하면서 “지구가 중심일 수 없다”는 사실을 증명했습니다. 뉴턴은 이를 수학으로 정리하며 만유인력 법칙을 세웠고, 우주는 더 이상 신의 영역이 아니라, 수학과 물리 법칙으로 설명되는 질서의 세계가 되었습니다. 이 시기의 과학은 우주를 기계처럼 이해하려는 시도였습니다. “원인을 알면 결과를 예측할 수 있다”는 결정론적 세계관이죠. 19세기와 20세기로 오면서, 과학의 눈은 더욱 멀리 향했습니다. 허블은 우주가 팽창하고 있음을 밝혔고, 아인슈타인은 상대성이론으로 시간과 공간의 개념을 재정의했습니다. 이제 우주는 정적인 공간이 아니라, 끊임없이 변화하는 거대한 시공간 구조로 이해되었습니다. 빅뱅이론이 등장하면서 인류는 우주의 ‘시작’을 과학적으로 설명하기 시작했습니다. 흥미로운 건, 과학이 발전할수록 우리가 모르는 것도 함께 늘어났다는 점이에요. 암흑물질, 암흑에너지, 블랙홀 같은 개념들은 과학이 밝혀낸 동시에, 또 다른 미스터리를 던졌습니다. 즉, 과학은 신화의 세계를 부정했지만, 결과적으로 또 다른 ‘신비’를 만들어낸 셈이죠. 오늘날의 과학은 단순히 우주를 설명하는 데 그치지 않습니다. 인류는 우주를 탐사하고, 심지어 다른 행성에 정착할 계획까지 세우고 있죠. 하지만 과학이 아무리 발전해도, 우리는 여전히 “왜 우주가 존재하는가?”라는 질문 앞에 멈춰 서게 됩니다. 이때 등장하는 것이 바로 철학입니다.

철학으로 본 우주 — 존재의 이유를 묻다

과학이 우주의 ‘어떻게’를 설명한다면, 철학은 우주의 ‘왜’를 묻습니다. 철학적 우주관은 단순히 별과 행성의 구조를 이해하는 것이 아니라, 그 속에 인간이 어떤 의미로 존재하는가를 탐구하는 시선이에요. 고대 그리스의 철학자들은 이미 이런 질문을 던졌습니다. 탈레스는 “세상의 근원은 물이다”라고 했고, 피타고라스는 “우주는 수의 조화로 이루어져 있다”라고 보았습니다. 플라톤은 우주를 ‘이데아의 완전한 형태가 구현된 공간’으로 여겼죠. 그들에게 우주는 단순한 물리적 공간이 아니라, 질서와 아름다움, 그리고 진리의 표현이었습니다. 현대 철학에서는 우주를 보는 시선이 훨씬 다양합니다. 존재론, 인식론, 실존철학, 심지어 인공지능 철학까지 — 인간이 우주를 어떻게 인식하고, 그 속에서 어떤 의미를 찾는가에 초점이 맞춰져 있죠. 예를 들어 칸트는 “우주는 인간의 인식 구조 안에서만 의미를 가진다”라고 말했고, 하이데거는 “인간은 세계-안에-존재하는 존재(Dasein)”라며, 우주와 인간을 분리할 수 없는 관계로 보았습니다. 또한 현대 우주철학은 과학의 발견과 깊게 맞물려 있습니다. 양자역학이 보여주는 불확정성과 다중우주론의 가능성은 “현실이란 무엇인가?”라는 철학적 질문을 다시 불러왔습니다. 한편으로는 인간 중심주의의 한계도 제기되죠. 우리는 우주를 이해한다고 믿지만, 실제로는 그 거대한 구조의 극히 일부분만 볼 수 있을 뿐입니다. 결국 철학적 우주관은 과학이나 신화처럼 ‘답’을 주지 않습니다. 대신 질문 자체의 가치를 일깨워줍니다. “우주는 왜 존재할까?”, “의식이 없다면 우주도 존재한다고 할 수 있을까?” 같은 질문 말이죠. 이런 사유를 통해 우리는 단순히 지식을 쌓는 것이 아니라, 존재의 의미를 확장시킵니다. 오늘날 우리는 인공지능이 우주를 관측하고, 우주망원경이 인간의 눈을 대신하는 시대에 살고 있습니다. 그러나 여전히 그 데이터를 해석하고 의미를 부여하는 것은 인간의 철학적 사고예요. 그래서 철학은 여전히, 아니 오히려 지금이 더 필요한 시점입니다. 우주를 향한 질문은 곧 우리 자신을 향한 질문이기 때문이죠.

신화가 우주를 신의 이야기로 해석했다면, 과학은 그 신비를 수식으로 바꾸어 냈습니다. 그리고 철학은 그 수식 속에서 인간의 의미를 찾고 있습니다. 인류의 우주관은 이렇게 변해왔지만, 한 가지는 변하지 않았어요. 우리는 여전히 하늘을 올려다보며 “저기에는 무엇이 있을까?”라고 묻는 존재라는 점입니다. 우주를 이해한다는 것은 단지 별을 분석하는 것이 아니라, 그 속에서 우리 자신이 누구인지를 발견하는 여정이에요. 어쩌면 우주는 인간이 자신을 비추기 위해 만든 거대한 거울일지도 모릅니다.